・

https://youtu.be/OX-BDocY0O8

簡単に動画で紹介(4:21)

「夏だ!大好き、そうめんだ!」ということで、毎年お世話になっております揖保乃糸「そうめんの里」におじゃましました。

歴史から製造法の「勉強」手延べの体験や「遊び」、ランチや流しそうめん、試食などの「食事」と、子連れでとても楽した施設でしたので体験談を紹介したいと思います。

揖保乃糸「そうめんの里」について

揖保乃糸・資料館「そうめんの里」の公式ページをリンクします。

姫路の中心街から約10km(車で30分程)離れた場所にあります。 毎週月曜日と年末年始が休館日で、敷地内に 70台収容可能な大きな駐車場があります。

入館料は大人300円、中・高校生200円、小人100円です。

日本、兵庫県姫路市

日本、〒679-4101 兵庫県たつの市神岡町奥村56

「勉強」:明治頃のそうめんづくり

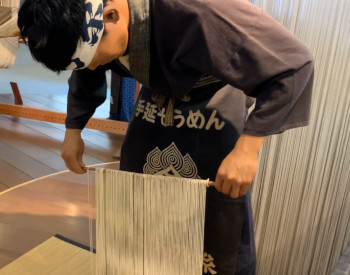

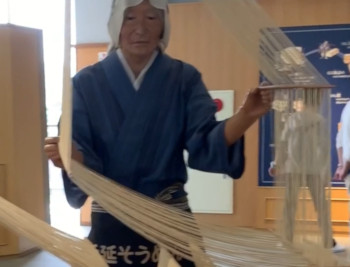

資料館の蝋人形さんに基づいて「手延べそうめん」のつくり方を、簡単にまとめてみました。

明治頃の作り方

手延べは「ひと塊の麺生地」から、お箸で掴める程の細い一筋の「そうめん」として仕上げていくのですが、力任せに引っ張ってっても細くなりません。 工程を追って勉強しましょう。

【板切り】 麺生地をおよそ4.5cmに、包丁で切って採桶へ巻き込みます。腰が痛くなりそうですね!

【細目・小均】 熟成の後、細目気にて直径およそ10mm、2回目の熟成後、小均機という道具で直径およそ6mmの麺紐にします。 油を付けながら採桶へ巻き込みます。

【細目・小均】 熟成の後、細目気にて直径およそ10mm、2回目の熟成後、小均機という道具で直径およそ6mmの麺紐にします。 油を付けながら採桶へ巻き込みます。

【掛け巻】 3回目の熟成後、2本の竹箸に、麺紐に”ヨリ”を掛けながら「8の字」にかけていきます。 ここは熟練の技が必要そうですね!

【掛け巻】 3回目の熟成後、2本の竹箸に、麺紐に”ヨリ”を掛けながら「8の字」にかけていきます。 ここは熟練の技が必要そうですね!

【小引き】 寝かせて延びやすくなっている麺紐を、少しずつおよそ50cmくらいまで延ばします、上手に手と足の感覚を使いましょう。

【小引き】 寝かせて延びやすくなっている麺紐を、少しずつおよそ50cmくらいまで延ばします、上手に手と足の感覚を使いましょう。

この工程も腰を痛めそうですね、麺紐が段々と細くなってきました。

この工程も腰を痛めそうですね、麺紐が段々と細くなってきました。

【小分け】 ゆっくり熟成させた麺紐を「干し機」にかけて延ばしていきます。

【小分け】 ゆっくり熟成させた麺紐を「干し機」にかけて延ばしていきます。

同時に麺同士がくっつかないように「分け箸」で分けています。

【門干し・小割り・把】

そうめんを均一に乾燥させ、長さ19cmに切りそろえ、およそ70gずつ、帯を掛け結束します。 箱詰め・検査をして出来上がった製品を、蔵にいれて熟成・完成です

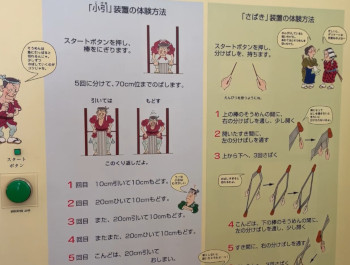

「遊び」:手延べをやってみよう!

行程【小引き】と【小分け】の体験装置がありましたのでやってみたよ。

スタートボタンを押して、制限時間内に上手にできるかの挑戦です。

スタートボタンを押して、制限時間内に上手にできるかの挑戦です。

現代も手延べの部分は手作業ですが・・・他の工程を、窓越しに工場見学することができます、これなら子供でも飽きずに過ごせますね。

また実際に、本物の麺紐を使った【小分け】作業も、デモンストレーションと共に体験させてもらえて勉強になりました。

最後に、赤帯の上級を試食コーナーで「a cup of そうめん」です!

「食事」:直営レストラン「庵」で食す!

ちょうど、お腹が空いたところで、揖保乃糸さん直営のレストランで、がっつり「そうめんランチ」を頂くことに致しました。 「メニュー表」をリンクしておきます、参考までに( ^ω^)・・・

そして、不思議な「そうめん巻寿司」

酢飯の代わりに、甘酢に浸したそうめんで巻いてあるよ、美味しかったね!

酢飯の代わりに、甘酢に浸したそうめんで巻いてあるよ、美味しかったね!

冷たく美味しい、流しそうめんもやっていたよ!

冷たく美味しい、流しそうめんもやっていたよ!

「お土産」:夏は冷えた器でさらさらと

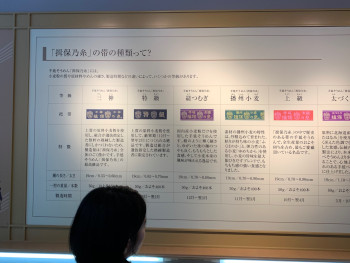

揖保乃糸の「帯の秘密」を知ることができました。 小麦の質や、麺の細さ、製造時期などの違いにより、いくつかの等級がありまして、把の帯の色によって区別されています。

手延べそうめんでは・・・

・三神(さんしん)・特級(とっきゅう)・縒(より)つむぎ・播州小麦(ばんしゅうこむぎ)・熟成麺(じゅくせいめん)・上級(じょうきゅう)・太(ふと)づくりの7種類があって・・・

・三神(さんしん)・特級(とっきゅう)・縒(より)つむぎ・播州小麦(ばんしゅうこむぎ)・熟成麺(じゅくせいめん)・上級(じょうきゅう)・太(ふと)づくりの7種類があって・・・

なかでも【三神】は上質の原料小麦粉を使用し、組合が選抜指定した数軒の熟練した製造者にしかつくれないため、製造量は「揖保乃糸」全体のごく僅か。手延そうめん「揖保乃糸」の最高級品になります。

沢山種類があって、迷ってしまいますが・・・直営店の一番奥の棚に【三神】の商品が置かれています。お値段も張りますが、お土産に購入致しました!

資料館、はじめて来たけどw

なかなかヨカタ。勢いついでに三神も買ったもんね。

クソ高いおー。

どんだけ美味いのかなー。#揖保乃糸 #そうめんの里 #三神 場所: 揖保乃糸資料館そうめんの里 https://t.co/cRceYnip1a— しのりん (@shinorinco) May 5, 2019

まとめ

毎年、夏の季節になると、わが家では必ずと言って良いほど、揖保乃糸さんのそうめんにお世話になっていました。市街地より少し離れていましたが、とても気になった施設でしたので、足を運んでみることにしました。

そうめんマニアにとって、お土産の【三神】も嬉しいのではないでしょうか? 家族で良い経験ができました。