知らない事が多すぎて・・・二の足を踏まないでね。 僕が実際に体験してきたハウツーをお伝えしますので、是非とも「お遍路さん」にチャレンジして下さい。

お遍路さんとは?

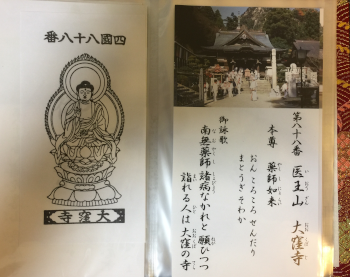

四国にある八十八カ所のお寺を巡ることを「遍路」とか「四国巡礼」とか言います。そして、遍路している人を「お遍路さん」と呼んでいます。

弘法大師である空海(平安時代の僧)が、四国で修業をし、人々の災難を除く為に、霊場「聖なる場所」を開き歩いたのが原型だそうです。

人間には88の煩わしさや、悩みがあるとされ、この巡礼により煩悩が消えていき、願いが叶う様です。 巡拝中は「同行二人」として、常に弘法大師さまが側にいてくれるのだそうです。

有名人もお遍路さん!?

- 清原和弘先生(歩き)

- 菅直人先生(歩き)

- 前園真聖先生(チャリ)

- 小島よしお先生 & 狩野英孝先生(2人でチャリ)

- けんちゃなよ(車)

気軽に始めて良いよ「お遍路さん」

お遍路には独特の「雰囲気」はありましたが「こうしなければならない!」というような大きな決まりはありませんでした。

各霊場や遍路道をじっくり堪能できる、昔ながらの「歩き遍路」から始まり、歩き遍路でもバスや鉄道などの「公共機関」を利用してみたり「自転車」や「バイク」で巡る方もおられます。「貸し切りタクシー」や「バスツアー」などは良くお見かけしました。

僕はトヨタのプリウスで「マイカー遍路」でした。 真夏の「暑い季節」や冬は「雪が積もる」個所もあるようですので、出発日時を考慮に入れておくと良いでしょう。

八十八ヶ所を一度で一気に巡礼しちゃう事を「通し打ち」 複数回に分けて行くのを「区切り打ち」といいます。

全て周るには車で10日前後です。徒歩なら40日程度かかるようです。

1番札所から、順番に巡る方法が一般的で「順打ち」 88番札所からの反対廻りを「逆打ち」 1県毎に4回で巡るのを「1国参り」といいます。

自身の「体力」や「時間」や「お金」と相談して、どうやって巡拝するか、すべて自由に決めることできるので、気楽に参加できるのでした。

必要な身支度は、1番札所で揃うよ

車でお遍路をしようと決めたとしても、どのように準備、道具を揃えれば良いかわかりませんね、僕もそうでした。 ここでは「僕がおすすめする」最低限必要だと思う遍路用品を紹介します

すべて「1番札所」の「霊山寺(りょうぜんじ)」で揃えることができますので、手ぶらで行っても、すぐに「お遍路さん」に変身できます。 僕は初めてだと伝えると、販売店のおねえさんが親切に教えてくれ、ご接待も受けたのでした。

お参りの格好

必ずという決まりではないのですが、雰囲気的に白衣(はくえ)を羽織り、輪袈裟(わげさ)を首から掛けた身なりが良いと思います。 これがお参りの格好の基本になります。

白衣は、いつ行き倒れになっても良いという覚悟で着る白装束です。 輪袈裟には、表裏がありますので気を付けて下さい。

お参りに必要な物

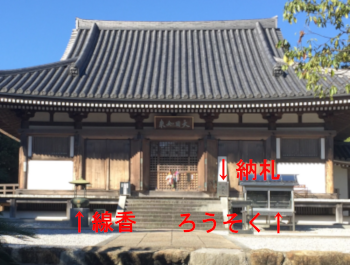

通常、お参りをする際に必要になるものは、線香、ろうそく、納札(おさめふだ)です。

1つの札所で、お線香は3本、ろうそくは1本「ご本堂」と「大師堂」にそれぞれ必要になります。 88か所すべて巡拝するとして計算しますと「お線香は528本」「ろうそくは176本」ほしいです。

1つの札所で、お線香は3本、ろうそくは1本「ご本堂」と「大師堂」にそれぞれ必要になります。 88か所すべて巡拝するとして計算しますと「お線香は528本」「ろうそくは176本」ほしいです。

納札は、購入後に「名前」「住所」「日付」「願意」を記入しておきましょう。 本堂と大師堂に備え付けられてある「納札入れ」に入れます。

参拝道具は、すべて山谷袋に入れておきます。納経帳、御影入帳も入れます。サポートアイテムとしておススメしたいのは、風除け付きのライター×2個と、100円玉をあらかじめ沢山用意しておくと良いです。

100円玉はお賽銭で使ったり、墨書・御朱印の300円、駐車場などで、使用機会が沢山ありました。

お金(遍路用具)購入リストより参考にして下さい

金剛杖(こんごうづえ)、菅笠(すげがさ)、脚絆(きゃはん)、手甲(てこう)なども予算があれば、好みで購入すると良いと思います。

お金(旅費)のお話です

僕の体感(車の場合)でお話します。

① お遍路さん用具を揃えるのにおよそ「20,000円」

② 宿泊費がビジネスホテルで「8,000円×日数」車中泊「0円^^」

③ 飲食費「2,000円×日数」

④ 納経料「(納経料300円+お賽銭100円)×88=35,200円」

⑤ 交通費「駐車場代約4,500円+ロープウェイ他9,000円+ガソリン代12,000円=25,500円」

⑥ お土産・観光代「20,000円」

たとえば「15日間」で巡礼を予定すると、ざっくり「25万円位」ではないでしょうか? 大金は持ち歩かずに「郵ちょ」などATM等で下ろしつつ巡ると良いと思います

知っておきたいお参りの作法

参拝の手順や作法は、どうすれば良いのか気になるところです。 基本的な参拝の手順を記載しておきます。

① 山門前で一礼

② 手水鉢で手と口を清めます

③ 鐘楼がある場合には、気分で鐘を突いても良いでしょう

④ ご本尊が祀られている本堂の前へ行きます

⑤ ローソクと線香を立てます

⑥ 「住所」「氏名」「日付」「祈願」を書いた納札を札箱に納めます

⑦ 合掌礼拝し、お経を読み上げて、お参りが終わりです

⑧ 弘法大師が祀られている大師堂の前へ行き、同じ手順でお参りをします

⑨ 納経所へ行き、御朱印を頂きましょう

簡単な作法ですが、間違えても、気持ちがこもっていれば良いと思います。

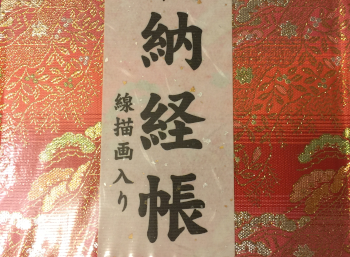

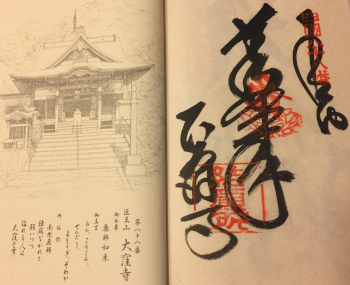

納経帳に御朱印を頂きましょう

墨書や御朱印

御朱印は納経した証として貰うもので、その墨書や朱印は札所によって様々です。

納経所が開いているのは朝の7時から、夕方17時までですので、余裕を持って札所に到着するよう心掛けましょう。 お参りの時間を「30分」と決めて、プランを立ててたとしても、お寺によっては、駐車場から本堂までの距離が長く、めっちゃ階段があったり、歩くのに時間が掛ってしまったこともあります。

納経所が開いているのは朝の7時から、夕方17時までですので、余裕を持って札所に到着するよう心掛けましょう。 お参りの時間を「30分」と決めて、プランを立ててたとしても、お寺によっては、駐車場から本堂までの距離が長く、めっちゃ階段があったり、歩くのに時間が掛ってしまったこともあります。

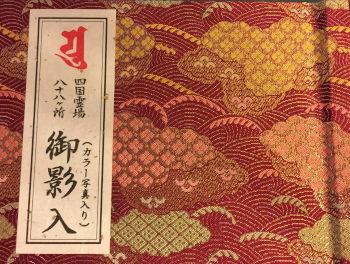

御影

墨書・御朱印を頂いた後に、御影も頂いて御影入に入れましょう。

お遍路さんを続けるモチベーションや達成感にも繋がりました。

お遍路さんを続けるモチベーションや達成感にも繋がりました。

結願後、これらを見比べてみるだけでも楽しいです。四国八十八ヶ所すべての御朱印が揃った納経帳や御影入帳を眺めるのはまさに感無量!宝物になるに違いありません。

結願後、これらを見比べてみるだけでも楽しいです。四国八十八ヶ所すべての御朱印が揃った納経帳や御影入帳を眺めるのはまさに感無量!宝物になるに違いありません。